“预”见夏季 “防”护健康

--山东大学夏季传染病防控健康提醒

【健康提示】随着夏蝉声声入耳,湿热交织的气候为病原微生物滋生创造了温床。蚊虫、蜱虫等病媒生物活动日趋频繁,肠道传染病与虫媒传染病传播风险显著升高。为筑牢校园健康防线,这份科学防护指南请师生们查收!

诺如病毒感染性腹泻

诺如病毒感染性腹泻

什么是诺如病毒?

诺如病毒是引起急性胃肠炎常见的病原体之一,容易在学校、托幼机构等相对封闭环境引起胃肠炎暴发。

诺如病毒感染潜伏期为12-72小时,通常为24-48小时。常见症状主要为恶心、呕吐、发热、腹痛和腹泻,部分患者有头痛、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主,成人则腹泻居多,粪便为稀水便或水样便。

个人如何预防诺如病毒感染?

个人如何预防诺如病毒感染?

(1)保持手卫生。饭前、便后、加工食物前应按照6步洗手法正确洗手,用肥皂和流动水至少洗20秒。

(2)注意饮食饮水卫生。不饮用生水,蔬菜瓜果彻底洗净,烹饪食物要煮熟,海鲜类食品更要煮熟煮透后食用。

(3)感染者患病期至康复后3天内应尽量隔离,此期间应勤洗手,保持手卫生,尽量不要和其他健康的人等近距离接触。

(4)做好环境清洁和消毒工作。及时使用含氯制剂清洗消毒被患者呕吐物或粪便污染的物品,清洗时应戴塑胶手套和口罩,并在清洗后认真洗手,避免感染。

(5) 保持健康生活方式。保持规律作息、合理膳食、适量运动等健康生活方式,增强身体对病毒的抵抗能力。

诊疗建议

诊疗建议

出现呕吐、腹泻等疑似感染性腹泻症状,建议立即前往校医院/附近医院就医,主动告知可疑饮食史或接触史,遵医嘱诊疗,并做好周围密切接触者的健康监测,如出现多例相似症状发病,请及时告知辅导员或拨打校医院电话88364460进行应急处置。

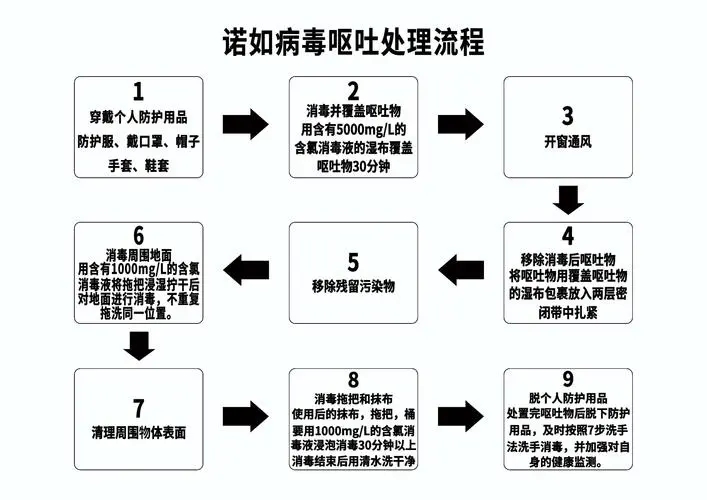

防控小技巧:呕吐物的应急处置

防控小技巧:呕吐物的应急处置

诺如病毒抵抗力较强,易随气溶胶传播,传染力较强。及时规范处置呕吐物,可有效阻止可疑诺如病毒传播。

处置呕吐物时,应先做好个人防护(佩戴口罩,手套等防护装备),使用浸泡过2000-5000mg/L的高氯化学消毒剂的抹布先覆盖作用30分钟在进行处置。患者居住周围环境建议使用1000mg/L的含氯消毒剂进行擦拭消毒。

l疟疾

l疟疾

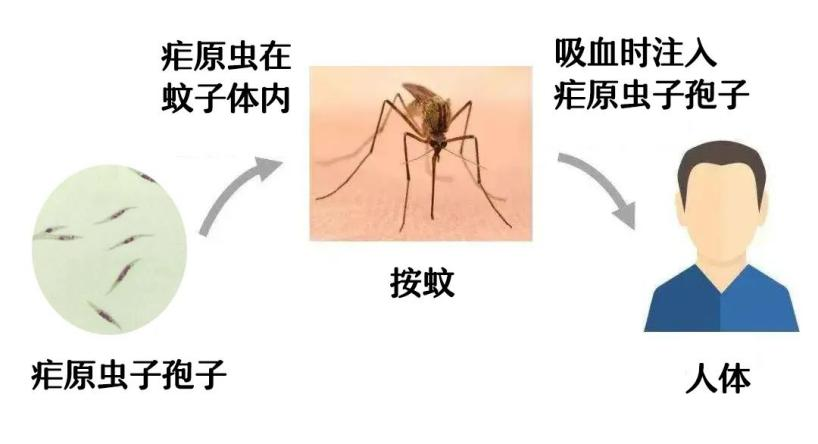

疟疾是什么?

疟疾,是一种主要通过蚊子(按蚊)叮咬,导致人体感染疟原虫从而引起一系列临床表现的虫媒传染病。典型临床症状为周期性的寒战、高热、出汗,伴头痛、乏力、呕吐、食欲不振及四肢关节酸痛等,民间俗称“打摆子”。恶性疟发热不规则,病情进展快,可出现严重贫血、急性肾功能衰竭或昏迷等症状,若不及时治疗可引起死亡。

如何做好预防?——警惕境外输入感染

如何做好预防?——警惕境外输入感染

(1)当前我国疟疾疫情以境外输入为主。短期前往流行区回国后1个月内或长期旅居流行区回国后2年内,如果出现寒战、发热、出汗、腹泻、关节酸痛等症状,应及时就医,入境和就医时应主动告知旅居史。

(2)防蚊灭蚊,避免蚊虫叮咬,是预防疟疾最重要的手段。应做好个人防护,如穿长衣长裤、使用蚊帐等物理防护,使用驱避剂、蚊香驱蚊或服用预防性药物等化学防护,减少或避免在黄昏和夜晚蚊虫活动高峰期到户外活动。

(3)确诊疟疾后需按医嘱全程、足量服用抗疟药物,避免出现复发和耐药。

登革热

登革热

什么是登革热?

登革热是由登革病毒引起的急性病毒性疾病,通过伊蚊(花斑蚊)叮咬在人群中传播。我国登革热疫情以境外输入引发的本地传播疫情为主。潜伏期为3-15天。主要症状包括发热、头痛、眼眶痛、关节肌肉痛、恶心、呕吐、皮疹、轻度出血。发病后2-5天在颈部、四肢及面部出现皮疹,半数病例有出血表现,严重者可诱发器官大出血并引发休克等症状。

白蚊伊蚊(左)和埃及伊蚊(右)

如何预防登革热?

如何预防登革热?

(1)穿着宽松、浅色的长袖上衣和长裤,在皮肤上和衣物上喷洒有效的驱蚊剂。

(2)安装纱门、纱窗。旅游时尽量住宿于有空调或纱窗的酒店。如果住宿的地方没有空调或纱窗,最好使用蚊香或灭蚊气雾剂,并使用蚊帐。

(3)如果在登革热流行地区出现可疑症状,要及时就诊并主动说明患登革热可能;有旅居史返回本地的,2周内出现发热,应及时就诊并说明情况,积极配合当地卫生部门,做好治疗。

发热伴血小板减少综合征

发热伴血小板减少综合征

什么是发热伴血小板减少综合征?

发热伴血小板减少综合征,是一种由发热伴血小板减少综合征病毒引起的急性传染病,主要通过蜱叮咬传播,也可通过接触患者血液、分泌物或带毒动物感染。以发热、血小板及白细胞减少为主要特征,常伴随乏力、食欲不振、恶心、呕吐等,部分病例有头痛、肌肉酸痛、腹泻等。

蜱虫

4-10月是蜱虫活跃期和本病的高发季节,户外活动增多是其主要感染危险因素。

如何预防“发热伴”?

如何预防“发热伴”?

(1)减少暴露。尽量避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入此类地区,应当注意做好个人防护,穿长袖衣服;扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里;穿浅色衣服以便于查找有无蜱附着;不要穿凉鞋;不要在草地、树木上晾晒衣物;裸露的皮肤上需涂抹驱避剂。

(2)及时检查。进入室内前后应对体表蜱常附着的部位进行检查,主要包括手臂下方、耳朵内侧和周围、毛发之内或周边、肚脐内侧、膝盖后侧、腰部、腿根部等。进入室内两小时内淋浴可降低蜱传疾病风险。

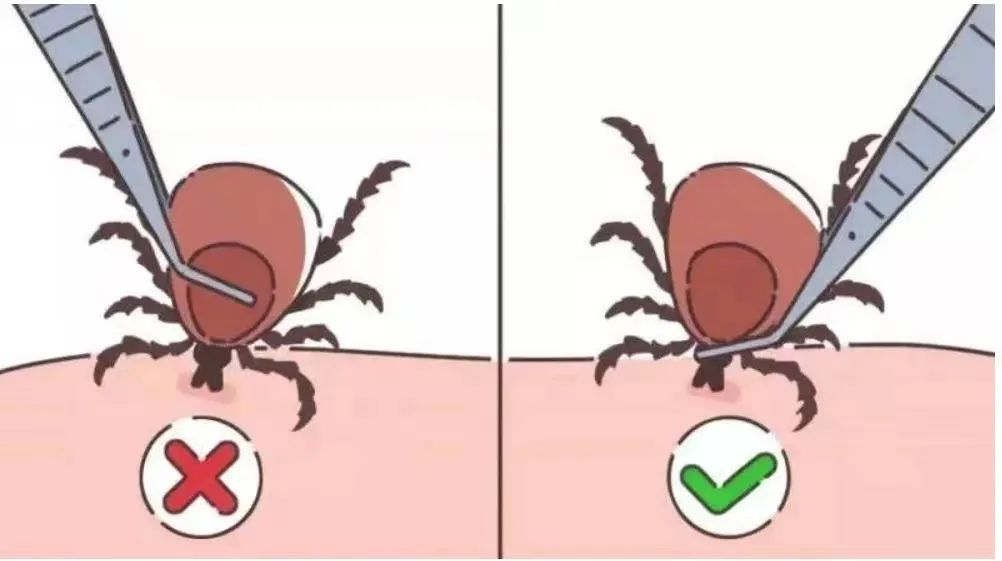

(3)科学处理。 发现有蜱已叮咬皮肤,应尽快将蜱取出,宜用尖头镊子等工具贴近皮肤夹住蜱口腔部,垂直拔取,取出后,再用碘酒或酒精做局部消毒处理,并自我观察身体状况两周。一旦出现发热、恶心、腹泻、食欲不振等疑似症状或虫咬伤口体征,应及早就医,并告知医生相关暴露史。

食源性疾病

食源性疾病

什么是“食源性疾病”?

食源性疾病指人体通过摄入不洁食物引起的感染性、中毒性等疾病。节假日期间聚餐和在外就餐机会增加,食源性疾病风险也相应增加。食源性疾病患者的临床表现主要以胃肠道症状为主,一般表现为恶心、呕吐、腹泻、腹痛、发热等。

诊疗建议

诊疗建议

一旦出现胃肠道可疑症状,应立刻前往校医院/附近医院就医,主动告知可疑饮食史,以防聚集性食源性疾病病例的发生.

主要预防措施

主要预防措施

(1)不买不食腐败变质、污秽不洁及其它含有害物质的食品,不光顾无证无照的流动摊档和卫生条件不佳的饮食店。

(2)不食用来历不明的食物,不随便吃野菜、野果、野蘑菇等。这些其中有的含有对人体有害的毒素,缺乏经验的人很难辨别清楚,只有不随便食用来历不明的食物,才能避免中毒,确保安全。

(3)不食用在室温条件下放置超过2小时的熟食和剩余食品,生吃瓜果要洗净。瓜果蔬菜在生长过程中不仅会沾染病菌病毒、寄生虫卵,还有残留的农药、杀虫剂等,如果不清洗干净,可能造成农药中毒。

(4)不饮用不洁净的水或未煮沸的自来水。

资料来源:中国疾病预防控制中心https://www.chinacdc.cn/